見ることは情報を正確に捉える上で欠かせない

当教室のプログラムの一つに、『見る・聞くトレーニング』というものがあります。

トレーニング課題はいくつもありますが、その内の一つをお話したいと思います。

発達障がいのある人の中には、正確に情報を捉えられない方がいます。その人は視力に問題なく、普通に見えています。

しかし、ちゃんと見ていない。

症状として表れやすいのが、絵を描けない、字を上手く書けないといったことが挙げられます。

今回は、ASD(自閉症スペクトラム障がい)の小学6年生に見るトレーニングをした事例です。

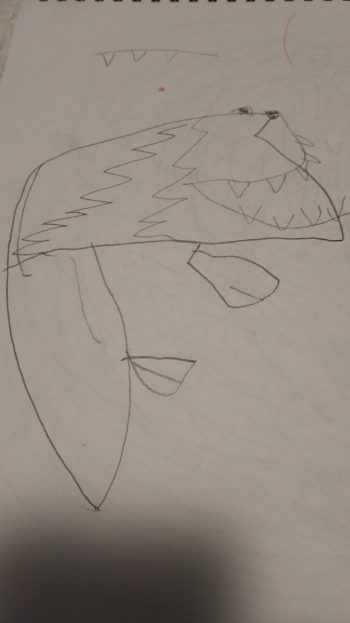

ワニのイラストを描こう

ワニの絵を正確に描こうという課題です。

誤解のないように申し上げますが、決して絵を上手く描けることを目指した課題ではないです。

あくまで見た物を正確に捉えるトレーニングです。

一人でやると

最初は指導することなく、一人で見ながら描いてもらいました。すると上の写真のようにワニには見えません。

足という認識が薄いのか、ヒレのようになっています。

また、背中の模様部分は、模様自体は認識できているが位置が間違っています。

いかに見ることに難があるかが分かります。

指導を受けると

何も知らない人が見ると、「先生手伝ったでしょ?」とよく言われます。

しかし、何も手伝っていません。言葉がけのみです。

間違いを指摘し、どういう形をしているか、どういう風にしたら正確に描けるかを指導しました。

すると、上のように正確に形を捉えられるようになり、私が予想していた以上に上手く描き上げました。

製作時間は描きで17分、塗りで7分かかりました。苦手なことなのに、最後までよく頑張りました。

指導の仕方

手を出さずに言葉がけのみで指導をした理由は、子どもの手を持ってやらせるよりも、

短い言葉がけの方が理解しやすいタイプだったからです。

手を持ってやらせると、人に頼り過ぎてしまい、逆に正確に形を捉えようという意識が薄れ、逆効果でした。

言葉がけの方が理解しやすいといっても、注意点がありました。

言語能力は高くなかったので、子どもが理解できる範囲の単語を使う必要がありました。

言葉自体は知っているが、意味は理解していないということが多々あったので、理解している言葉を見つけるのに一苦労でした。

また、意外な単語を使うことで上手く理解できるようになるというケースもありました。

例えば、ワニの背中が湾曲しているところを教えるのには、「カーブしている」、「背中が曲がっている」

という言葉は理解できませんでした。

何て言ったら理解できたと思います?

実は「丸い【く】」でした。

全体像を何となく見えていたから理解できたのだと思います。

このように、子どもに合った言葉がけをすると、一気に理解力が高まることがあります。

他の子どもと同じ言葉がけをして理解を図るのではなく、その子どもに合った言葉がけをして理解を図っていきたいですね。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。