妻籠宿の町並は大人気!【長野県木曽郡南木曽町】

長野県の名物が好きなひだち教室長の安藤です。

大学生のS君と共に青春18切符を使って旅をしました。

目的地は長野県にある妻籠宿と奈良井宿。

生徒は日々の生活で心身が疲労していたので、癒しを求めていました。

「癒し」と「遠くてなかなか行けない地域」で思いついたのが、妻籠宿と奈良井宿。

長野県へ普通の電車で向かうにはとても時間がかかります。

そこで、前日にひだち教室に宿泊し、大津駅から始発に乗って向かうという計画を立てました。

今回は妻籠宿についてお話しします。

Contents

妻籠宿観光情報

朝5時に起床し、大津駅から出発。

米原駅→大垣駅→名古屋駅と乗り継ぎ、中津川駅に到着しました。

約4時間もかかったので、私もS君も疲れました。

中津川駅から南木曽駅に向かう電車は1時間ほど待つことに。

それならばと、近場を少し観光することにしました。

NHK朝ドラ「半分、青い」のロケ地が岐阜県とあって、ポスターがたくさん貼られていました。

少し離れた所に撮影で使われた店があるらしいので、時間がある人は寄って見るのも良いでしょう。

南木曽駅からバスに乗り、10~15分程で妻籠宿に着きました。

駐車場には観光バスが数多くあります。

日本の観光といえば大阪や京都といった有名観光地に行きがち。

でも、昔を感じられる日本というのも流行りつつあり、外国人が増えています。

駐車場のすぐ近くに妻籠宿の案内地図が設置されていました。

予想以上に広くて、私達は少し驚きました。

S君は妻籠宿案内図を見、気になる施設に目星をつけて出発!

中山道42番目の宿場町に感動

小雨が降っていましたが、それはそれで雰囲気が出ていて良かったです。

江戸時代から利用されている宿場町なので建物自体は古い。

しかし、店内は新しく改装されているのが多かったです。

歴史を感じながら歩いていると、大きな窯が無造作に置いてあるのを見かけました。

未だに使われているのか、オブジェとして置いてあるのか気になります。

脇本陣奥谷

妻籠宿脇本陣は屋号を「奥谷」と言い、代々林氏が勤めてきました。

木曽五木の禁制が解かれて、明治10年(1877年)に総檜造りで建て替えられました。

昭和42年から妻籠宿保存の中核として公開され、平成13年には国の重要文化財に指定。

指定されたのは平成の世になってからというのは少し意外でした。

建物の中に入ると、薄暗いせいもあって空気はヒヤっとしています。

昔の造りということもあり、囲炉裏の所以外は天井が低く、長身の人は頭を打つでしょう。

明治天皇も見られたという庭を眺めながら、しばし休憩。

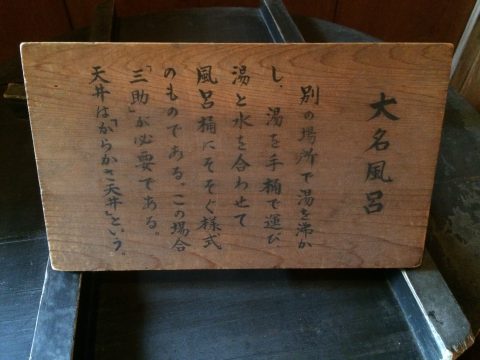

少し離れた所に湯殿があります。

覗いてみると、大きめの黒い桶がポツンと置いてあり、これがお風呂とは最初信じられませんでした。

お風呂のイメージが現代とあまりにも違うのに驚きです。

畳み部屋に和式のトイレは違和感しかありません。

使いずらいし、汚したら掃除が大変そうだから、使うのを躊躇してしまいますね。

そのせいか、造られて以来一度も使われていないそうです。

観光客に大人気の囲炉裏の間。

囲炉裏は日本文化の象徴とも言えるため、テンションが上がるのは当然だと思います。

多くの観光客は囲炉裏を囲んで写真を撮っていました。

囲炉裏の間のすぐ横に傘立てがありました。

その傘立てには「Paraguas」と書かれた札がかかっていました。

スペイン語で傘という意味ですが、普通は英語で書くものじゃないの?

不思議に思ったのでスタッフに聞いてみると、脇本陣奥谷はスペイン人に大人気だそうです。

スペインのテレビで脇本陣奥谷が紹介されて一気に認知度が急上昇。

スペイン人に人気の観光スポットに!

資料室や歴史資料館には、原始~近現代の史資料が展示されています。

妻籠宿の成り立ちや、町並み保存の歩みなどのコーナーも設けられています。

当時の人々が使っていた物も展示されていて、歴史好きのS君は一つ一つ興味深そうに見ていました。

妻籠宿本陣

脇本陣の出口から斜め向かいに妻籠宿本陣があります。

本陣は代々島崎氏が勤めていました。

しかし、明治20年代に最後の当主広助が東京へ出たために建物も取り壊されました。

その後、御料局や営林署に使用されていました。

しかし、町に払い下げられたのを機に、平成7年に忠実に復元したのが現在の建物。

脇本陣と比べて、妙に真新しいと感じたのはこういう理由でした。

造られて間もないということもあり、綺麗です。

当時の様子は再現出来ていますが、そこで実際生活していたわけではありません。

脇本陣では案内のスタッフがいましたが、ここにはおらず、見学だけです。

見学者の数は雲泥の差で、本陣は脇本陣と比べて非常に少なかったです。

そのため、寂しさを感じました。

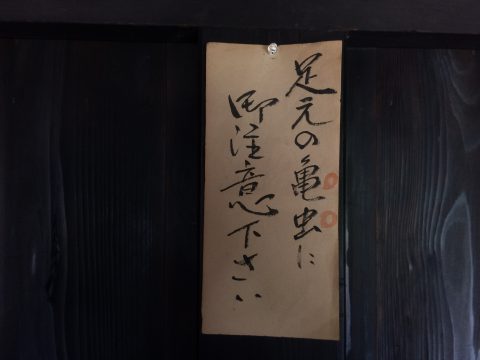

見学していると、壁に注意書きの紙が貼られているのを発見。

何気なしに見ると、「足元の亀虫に御注意下さい」と書かれていました。

亀虫とはカメムシのこと。

強烈な臭いを発するアノ虫です!

注意書きがあるということは、それだけ頻繁に出現し、多くの観光客が被害にあっているということ。

カメムシが大嫌いな私としては発狂ものです!!

カメムシを踏んでせっかくの旅行気分を台無しにされるのはイヤなので、私は足早に本陣を出ました。

開館時間と地図

開館時間:9:00~17:00 ※入館受付は16:45まで。

定休日:なし ※12月29日~1月1日は休み

脇本陣奥谷/歴史資料館の入館料・・・大人600円 小人300円

妻籠宿本陣の入館料・・・大人300円 150円

3館共通入館料・・・大人700円 小人350円

光徳寺と寺下の町並

本陣を出てしばらく歩くと、映画のセットとして使われている町並が見えてきました。

台風が来たらあっという間に吹き飛んでしまうのではと心配してしまうほど古い建物ばかり。

その分、店として使われていて生活感がにじみ出ています。

古き良き時代を感じられる素晴らしい町並と言えます。

観光客に人気があるのも頷けますね。

その町並から見上げた所に光徳寺があります。

そこへ向かうには階段を登っていかなければいけません。

意外と急な階段を登っていると、その階段の横には急傾斜地がありました。

斜面が崩れないようにしっかりと固められているので大丈夫だとは思います。

まあ、それでも怖かったです。

危ないなと思いつつなんとか頂上に着きました。

肩で息をしながらふと視線を横に動かすと、冷や汗が出ました。

「急傾斜地崩壊危険」という標識が立っていたのです。

そんな所を登ってきたと思うと、そりゃ冷や汗出ますよ。

光徳寺には、人力車のモデルとなった「車付き籠」というのがあります。

光徳寺の和尚さんが前後二人で担ぐ籠に車輪をつけて引っ張ることを思いついたそうです。

まさか人力車の元祖を考案したのが和尚さんとは思いもよりませんでした。

私もS君も思わず「へ~」と同時に驚きの声を上げました。

あららぎ温泉

観光中、偶然にもこの日に妻籠宿で神事が行われるということを知りました。

神事が行われるまで時間があるので、先にお風呂に入ることに。

バス案内所のスタッフから、タクシーで10分ほど行った所に温泉があると教えて頂きました。

私達はタクシーを使ってその温泉へ向かうことに。

外観はイメージしていたのと違ったので驚きましたが、気軽に寄れる雰囲気がある温泉です。

あららぎ温泉はひのきという食事処と連なっています。

温泉と食事を同時にとれるのでありがたかったです。

あららぎ温泉の湯はアルカリ性で肌に良いです。

また、神経痛、筋肉痛、関節痛、うちみ、くじき等にも効果があります。

アルカリ性のお湯はぬるぬるしていて気持ちが良かったです。

美人の湯と言われるだけありますね。

木工工場が経営している温泉とあって、木には相当こだわりを持っています。

湯舟は木曽の五木の一つでもあるコウヤマキでつくられていました。

また、湯桶や風呂のイスは檜を使用していて、贅沢な気分に浸れました。

あららぎ温泉のアクセスと地図

JR:南木曽駅からバス(保神行き)に乗り、15分程で着きます。

ただし、バスの本数は少ないので気を付けてください。

妻籠宿からタクシーで10分程で着きます。

営業時間:11:00~20:00

定休日:火曜日

料金:大人550円 子供300円。貸タオルは50円。

妻籠宿火祭り

妻籠宿に戻ると、ちょうど妻籠宿火祭りが執り行われるところでした。

ほら貝が吹かれる中を宮司さんが登場。

そして、本陣の前で祝詞を唱えだしました。

しばらくすると小雨が降り出しました。

さらに時間が経過するとゲリラ豪雨ばりに猛烈な雨に。

さすがにこれは神事を一時止めるだろうと思ったのですが、そのまま続行。

周りの人達は続行は当然のような態度をとっていたことに、私は驚かされました。

神事は無事に終わり、その後は伝統芸能のお披露目です。

生徒は相当楽しみにしていて、最前列近くの席を陣取り、伝統芸能を見入っていました。

私は久しぶり(以前習っていました)に和太鼓の生演奏を聞きました。

演奏中、私も叩きたくて身体がウズウズしていました。

伝統芸能が終わると残ったお神酒が配られたので、頂きました。

S君はお酒が大好きで、しかも美味しかったらしく、何度も頂いていました。

ベンチに座っていると、温泉の場所を教えてくれたバス案内所のスタッフが近寄ってきました。

そして、おもむろに茹でたとうもろこしを私達にくれました。

お腹が減っていたので、とても嬉しかったです。

こういう出会いがあるのが旅の醍醐味ですね。

S君:「僕ってこういう出会いがよくあるんですよね~」

と、とうもろこしを食べながら自慢げに言っていました。

そういう星のもとに生まれたなら、ドンドン一人旅をして欲しいものです。

テントで野宿

今回の活動ではホテル等を予約せず、持参したテントでの宿泊。

妻籠宿の駐車場近くに川があります。

その川の近くの芝生にテントを張って寝泊りしている人が時折いるそうです。

良い感じに生えた芝生はクッション性があり、アスファルトよりも断然寝やすい。

夜は電灯や月明かりがないため何も見えず。

小さな懐中電灯を頼りに悪戦苦闘しながらテントを張りました。

テントに入って横になると、S君は5分もしない内に寝入ってしまいました。

反対に私はなかなか寝付けず、ようやく寝れたのは午前2時頃。

非日常ではありますが、妻籠宿に来たならちゃんとした宿で寝た方が良いですね。

妻籠宿のグルメ情報

おもての五平餅。

岐阜県や長野県と言えば五平餅が有名ですが、均一の形で同じ味付けだと思っていたら違いました。

地域ごとどころか、店ごとに味や形状等が違うとお店の方に教えて頂きました。

妻籠宿にある「おもて」という名のお茶所の五平餅の特徴は、団子状の五平餅が2個串にささっていること。

五平餅と言えば草履の形をしているものだと思っていたので、かなりの衝撃を受けました。

味は醤油ベースで、山くるみもたっぷり使っているので甘みが強い。

匂いも味も良く、団子状なので食べやすいので、もう一本食べようかと悩む人は多いでしょう。

わちやのおやき。

「わちのや」というおやき専門のお店です。

よもぎ、野沢菜、くるみ、かぼちゃ、なす、切り干し大根といったヘルシーなものを取り扱っています。

私は野沢菜のおやきを注文。

素朴な味で、それほど塩が入っていないせいか、野沢菜の味がダイレクトにきました。

俵屋 里久の五平餅。

食事処の俵屋 里久の五平餅は、これぞ五平餅という形状をしています。

味は少し辛めで、ゴマが多く、濃厚なのが特徴。

店の名物であるざるそばと相性を良くするために、少し辛めにしているのかもしれません。

確かに蕎麦との相性は良いのですが、味付けが濃いので、私は五平餅をオカズにしてご飯を食べたかったです(笑)

ひだち教室では、生徒の「やってみたい!」という気持ちを大切にしつつ、自信に繋がる活動も行っています。生徒の興味関心のある所に赴き、見聞を広げられるようサポートもしています。

活動に関するご質問、お問合せもお気軽にどうぞ!

>>>お問合せフォームへ

妻籠宿のアクセスと駐車場情報

JRの場合:南木曽駅からバスorタクシーに乗って約10分。徒歩で40分。

バスの本数は少ないので要注意です。

車の場合:中津川インターから木曽福島方面へ約30分。迷うことはないと思います。

駐車場は3ヶ所あります。

第一駐車場は、妻籠宿に最も近い位置にあるのですが、バス・マイクロバス専用で車を駐車することはできません。

第二駐車場は、少し離れた所にあり、広い駐車場です。ここ駐車する事をお勧めします。

今回テントを張ったのは、第二駐車場近くの川岸です。

中央駐車場は、奥にある駐車場で、第二駐車場が空いていない時に利用することになります。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。