太郎坊宮(阿賀神社)の階段は覚悟がいります!【滋賀県東近江市】

変わった神社が好きなひだち教室長の安藤です。

滋賀県には、太郎坊宮という変わった名前の所があります。

課外活動でも何度か参拝しており、全く飽きることがありません。

パワースポットで有名な太郎坊宮情報

太郎坊宮は野洲市と彦根市のちょうど真ん中あたりにあります。

太郎坊宮は岩石が露出した山の中にあります。

岩石は遠くからでもはっきりと見えるので、岩石がいかに巨大なものかが分かります。

太郎坊宮は今から1400年前に赤神山に創られました。

実はそれ以前に、古代の人々は巨大な岩石のある赤神山を、神様が宿る山として信仰の対象としていました。

まさに聖地です。

太郎坊宮の正式名称は阿賀神社。

しかし、太郎坊宮と呼ばれる事の方が多いようです。

そもそも太郎坊はとは何者か?

神社を守護する天狗の名前と伝わっています。

伝教大師最澄が山に社殿を建てようとした時は手助けをしたそうです。

今でこそ「太郎」という名前はダサイと言われますが、最も優れたもの、最も秀でたものにつけられる名前。

太郎坊天狗は人々から畏敬の念を抱かれていました。

そのため、太郎坊天狗が守る神社、太郎坊の宮となり、やがて太郎坊宮と呼ばれようになりました。

この呼び名は親しみがあり、多くの人々に愛される要因になっていると思います。

太郎坊宮と書かれた鳥居を抜けると、太郎坊宮へと続く階段が現われます。

この階段を徒歩で登らずに、祈祷殿まで車で登ることはできます。

足腰に不安がなければ、歩いて登ることをお勧めします。

駐車場に車をとめて、ストレッチをしてから出発!

階段を登っていくと、成願寺というお寺が見えてきました。

伝教大師最澄の創建と伝えられている天台宗の寺院。

本尊の薬師如来坐像は平安後期に作られ、滋賀県指定有形文化財です。

本堂の左横にある石造燈籠は鎌倉時代に作られ、東近江市有形文化財に指定されています。

身体の悪い箇所と同じ箇所を撫でると治ると言われる、びんずる尊者像。

しっかり手入れをされているのか、新しいのかは分かりませんが、綺麗なお姿です。

生きているような眼をしているので、小さな子供は怖がりそう。

太郎坊宮へと続く階段。

登山口から本殿までは約740段。

数字で見たらウンザリしますが、ウンザリを通り越してゲンナリしたのは坂の角度。

写真でも分かると思いますが、実際はもっと急です。

足腰が弱い人、運動不足の人はかなりキツイです。

私は両方共なので、身体中から汗を吹きだしながら、重くなった足を上げて登りました。

そんな私をしり目に、地元の人と思われるお婆さん二人組がサクサクと登っていく。

ただただ驚かされました。

途中で休憩スペースとベンチがあり、ベンチのすぐ側には謎の石段がありました。

不上石と言う名の石段です。

この石段は旧石段の1つ。

明治初年の頃までは、こんなルールがありました。

参拝当日に魚・鳥といった肉類を食べた者は全てこの石よりは上には登ってはいけない。

そんなルールがあるとは厳しいですね。

因みに、食べた人は他の所から拝礼したそうです。

紅葉の時期になると綺麗な光景が見られます。

赤神山は紅葉で有名な山でもあるので、紅葉シーズンになると多くの参拝者が訪れるそうです。

気持ち的には見たいです。

でも、この急な階段を登りながら紅葉を楽しむ余裕が私には果たしてあるのか・・・。

10~15分ほど登ると、祈祷殿に到着しました。

祈祷殿は、車のお祓いや本殿までお参りできない方の御祈祷を行っています。

私が着いた時は、ちょうど老人ホームの利用者と思しき一団が手を合わせていました。

疲労で頭がクラクラしながら祈祷殿に入ると、太郎坊願かけ天狗なる石像がありました。

天狗が持っている神威玉を両手で触り、その手で身体の悪い箇所を撫でて祈願すると良くなると言われています。

身体が悪いところはありますが、私はとにかく疲れていました。

なので、疲労によるめまいを治してくださいと願いました。

願掛けをしてから登ってきた階段を見ると、ゾっとしました。

よくこんな急な階段を登れたなと、自分で自分を褒めたくなります。

参集殿で御朱印とお守り作り体験

祈祷殿からさらに上へ進むと、現代神殿造の参集殿があります。

外観も今どきですが、内観も今どきの建物です。

中に入ると、お土産やお守りの売店、コーヒーやお菓子を食べる休憩所があります。

一般の方は利用できないですが、祭事の時に修験者が寝泊りするのにも利用されるそうです。

滋賀県と言えば、赤こんにゃくが有名。

ここ太郎坊宮は太郎坊こんにゃくなるものが売られていました。

太郎坊宮の御祭神は勝利と幸福を授ける神様とあって、多くの有名アスリートや芸能人が参拝にきているようです。

レスリングの吉田選手、楽天の則本投手、ももいろクローバーZ等々。

皆さんは太郎坊宮の「勝」と書かれたお守りを持っています。

日々戦いに身を投じている人にとっては、なくてはならないお守りかもしれないですね。

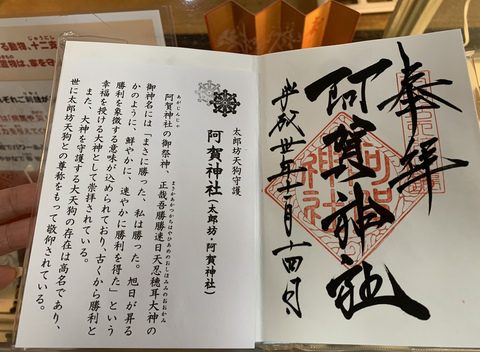

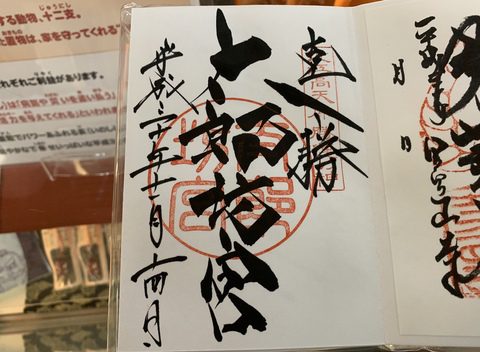

御朱印は2種類。

太郎坊宮と阿賀神社と書かれています。

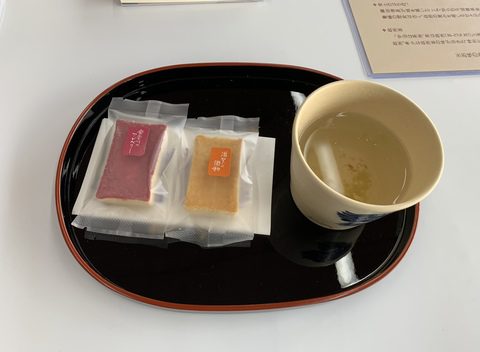

休憩所に行くと、飲み物とお麩ラスクが楽しめる、お麩ラスクセットが販売されていました。

お麩のラスクとは珍しいので、食べないわけにはいきません。

私は梅昆布茶を注文し、奥さんは抹茶を注文しました。

抹茶を注文した方だけはお茶碗を選ぶことができます。

私はお茶碗の良し悪しは分からないですが、選べるチャンスがあったのにも関わらず選べなかった。

少し損した気分になったので、事前に伝えて欲しかったです。

損した気分になりましたが、梅昆布茶を注文して後悔はありません。

美味しかったので。

高価そうなお茶碗です。

味は特に変化はないが、舌触りが良かったそうです。

お麩ラスクは変わった食感ではありましたが、バクバク食べる物ではなく上品なお菓子。

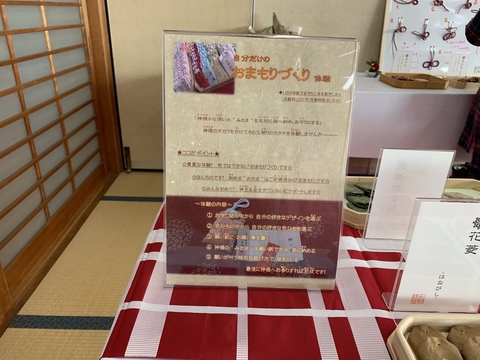

お守りづくりを体験できます。

予約はいらないので、気軽に体験できるのはありがたいです。

手先の器用さをかなり求められますが、なかなか体験できません。

生徒達を連れてきた時は体験させたいと思っています。

紅葉スポットの拝殿と観光スポットの夫婦岩

参集殿で休憩をとってから、再び階段を登りながら本殿へ目指しました。

途中、拝殿があったので少し寄りました。

重要な祭儀を行うための建物で、太郎坊宮屈指の紅葉スポットでもあります。

残念ながら紅葉を見ることはできませんでしたが、拝殿の雰囲気は素晴らしいものでした。

長い歴史を経てきたからこそ出せる厳かな雰囲気を醸し出していました。

源の義経が太郎坊宮に詣で、源氏の再興を祈願したその時に、休息するために腰かけた岩。

幅80cm、高さ12メートルの夫婦岩。

良い心の持ち主が願い事を念じながら岩の間を通ると願いが叶うと言われています。

逆に、悪い心を持った人が通ると岩に挟まれるそうです。

近年はパワースポットとしても有名で、観光名所となっています。

本殿で勝運祈願

夫婦岩を通ると本殿は目の前!でも、すぐに行ってはいけません。

本殿の階段の側に小屋があり、その中に御幣が置かれています。

自分で左・右・左の順でお祓いをしてから本殿へ参拝しなければいけません。

私はこれに気が付かず、すぐに本殿へ行ってしまったので、願いが成就するか心配です。

本殿は大きくて立派な建物を想像していたのですが、全くの逆でした。

とても小さく、数回増改築されているとあって、あまり歴史も感じられない建物。

本当に本殿か疑ってしまって、中にいた宮司さんに確認してしまいました。

少し面倒くさそうに答えている様子を見ると、私以外にも聞く人はいるようです。

階段を下っていると、七福神の石像があちこちにあります。

見つけやすい所にあるものもあれば、分かりづらい所にあるものもあります。

周りに注意を払いながら進みました。

最後に出てきた福助の石像には思わず突っ込んでしまいました。

参集殿で宮司さんと話している時に、こんなことを仰っていました。

「ここには七福神+αがいる」

αの正体が、福助というのは予想だにしませんでした。

一願成就社。お参りの方がお百度参り等によって願掛けを行う建物です。

この建物のすぐ側には弁財天の石像があります。

その石像の下にとても気になる洞窟がありました。

鎮魂窟と書かれた扉の奥に何があるのか、とても気になりました。

「鎮魂窟の扉を閉める際に幕を挟まぬよう注意をしてください」

という注意書きがあります。

これはもしかしたら一般参拝者も入れるのではと思い、参集殿にいる宮司さんに聞きにいきました。

すると案の定、一般参拝者も入れるとのこと。

本来は修験者が修行の場所として使うそうですが、年に数回ほどしか使わないそうです。

入口はとても狭くて入るのはやっとでしたが、中は思ったよりも広かったです。

ここで修験者が瞑想修行をするのだと思うと、感慨深いものがありました。

後で知ったのですが、一願成就社にある白い石に願いごとを書いて洞窟内に奉納するそうです。

参集殿へ向かっている時にふと崖を見ると、岩のギリギリの所に青いバックが置かれているのを発見しました。

とても気になりますが、柵があるため近づくことが出来ません。

せめてバックに書かれている文字だけでも確認したいと思い、スマホのカメラ機能を使うと文字を読めました。

まさかの地震測定器。

こんな所で測定しているとは思いもしませんでした。答えが分かってスッキリです。

生徒達と来た時に問題を出してみようと思います。どういう答えを言うか楽しみです。

地図と駐車場情報

近江鉄道:太郎坊宮前駅から徒歩20分。

公共交通機関で行くとなると少し大変なので、車で行く方が楽です。

駐車場は4箇所あります。太郎坊宮前駅駐車場、神田前駐車場、登山口駐車場、中腹駐車場。

登山口駐車場は階段を登らければいけないので、足腰が弱い人やお年寄りはやめた方が良いと思います。

中腹駐車場は一番利用される駐車場です。祭事が行われる時はすぐに満車になると思うので、早目に行く必要があります。

参拝時間:24時間可能。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。