発達障害と言葉のトレーニング

言葉を理解出来ると行動も変わるのを目の当たりにしてきたひだち教室長の安藤です。

発達障害のある子供と関わっていると、言葉に関する課題が出てくることが多い。

・発語がない

・言葉の習得が遅い

・会話が成立しない

・特殊音節を理解出来ない

挙げればキリがないほど、言葉に関する課題は人それぞれです。

今回は、ひだち教室で行っている言葉のトレーニングの一つをご紹介します。

ASD(自閉症スペクトラム障害)児にみられるケース

ASDの中には、歳相応に言葉が出て、ある程度コミュニケーションが成立する子供がいます。

そんな子供に時々見られるのが、語彙数が多くて難しい単語を知っている。

なのに、概念が上手く入っていないケース。

例えば、「りんご」という単語は知っているが、そこから赤色、丸いといった色々な情報が出てこない。

りんごはりんごであって、それ以外の情報に気が付かないのです。

先日もレッスンでこういう事がありました。

語彙数が多く、ヨーロッパ、オセアニア、部品といった難しい言葉をよく知っているなと感心させられる幼児です。

そんな生徒に、連想ゲームをしてみました。

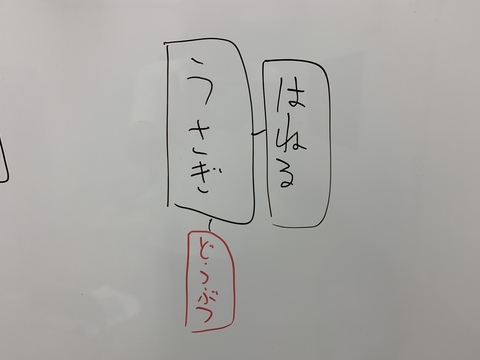

お題は「うさぎ」です。

私「うさぎと言えば?」

Aちゃん「はねる」

私「そうやね。じゃあ、他にうさぎと言えば?」

Aちゃん「・・・。分からない~」

私「じゃあ、先生は動物」

Aちゃん「動物知ってる!」

「動物」「耳が長い」といった言葉は知っています。

しかし、私が答えるまで、うさぎが動物であるということが繋がらなかったのです。

これまで色々な子供に指導してきましたが、こういうケースは決して稀ではなく、何度もあります。

他のパターンもあります。

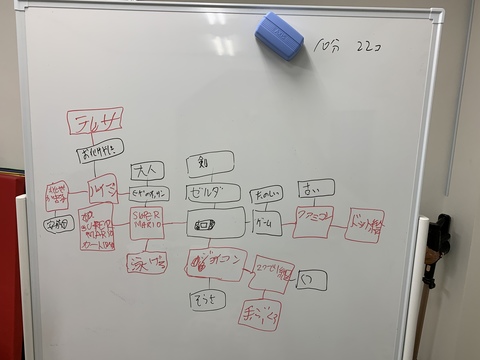

ゲーム機のswitchがお題で、小学生にやってもらいました。

生徒が答えた言葉は赤色で書かれていますが、答え方にある規則性があることに気が付きますでしょうか?

switch関連の単語、switchで出ているゲーム名やキャラクターものが多いのです。

ASDの子供によく見られる答え方で、実際目にしたものがよく出てきます。

昔、同じ課題をADHDの生徒にやってもらったことがあります。

その生徒からは、「楽しい」「怖い」といった感情の言葉が出てくることが多かったのが印象的でした。

この連想ゲームをしていると、生徒がどういうところに関心を寄せているのかが見えてきます。

ソーシャルスキルにも影響が出てくる

単語に色々な情報が含まれているということに気が付かないと、ソーシャルスキルにも影響が出てきます。

例えば、単語を思い出せない時に説明が出来ず、一人で凹んだり怒り出したりします。

実際こういうのがありました。

友人と話していて、「目玉焼き」という単語を思い出せないB君。

B君「食べる卵やん」

C君「卵は食べる物やん」

B君「そうじゃなくて、卵!丸いの!!」

C君「は???」

B君「あああああ!もう!!」

怒り出すB君。説明が出来なくて荒れました。

「卵料理」「目玉みたい」「フライパン」「焼く」という言葉が連想できれば説明できたと思います。

目玉焼きは目玉焼きであって、それ以上でもそれ以下でもないB君にとっては、難しかったようです。

ソーシャルスキル(コミュニケーションスキル)は、単語の数を増やすだけでは足りません。

言葉の概念や言葉の連想力も必要だと思った出来事でした。

教育の現場でやって欲しい

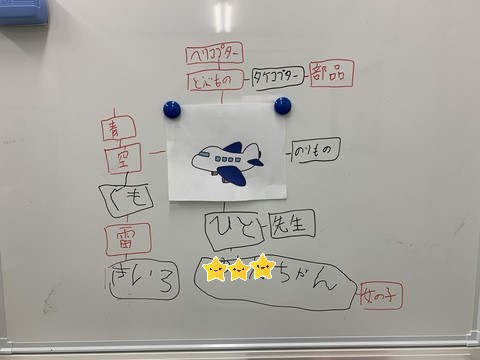

この画像は、うさぎから全く連想ができなかった生徒の現時点での様子です。

飛行機というお題から、飛ぶもの、空、青といった感じで連想できるようになったように見えます。

でも、まだ私からのヒントを得てから答えているという感じです。

慌ててはいけません。

まずは連想ゲームの楽しさを知ってもらうことが重要なので。

この連想ゲームは、家庭でもやろうと思えばできます。

しかし、強い拒否反応を示して全くしなくなる可能性があります。

実際、家庭でやって失敗体験を積んでしまった生徒は、教室でもしなくなったということがありました。

・子供の反応

・言葉のチョイス

・くすぐりポイント

・間違いを指摘するかしないかの判断

・場の雰囲気

連想ゲームではこれらを瞬時に判断して実行していかなければならず、意外と難しいです。

また、連想ゲームをトレーニングという認識になりやすいので、家でやるのは嫌がります。

学校や塾といった教育の現場でやって欲しいと、個人的には考えています。

家庭で連想ゲームをするならさりげなく

連想ゲームをやっていると、目に見えて言葉が広がっていく様子が分かります。

親が連想ゲームをしたいという気持ちは重々分かります。

でも、止めて欲しいです。

その代わり、家庭でやって欲しいことがあります。

それは、日常会話の中でさりげなく色々なことを連想させる。

例えば、親子で一緒にテレビを見ている時に飛行機が映ったら・・・。

親「飛行機って海にも潜るよな~」

子供「違うで~」

親「じゃあなんなん?」

子供「飛ぶもの(乗り物)」

親「どこを飛ぶん?」

子供「空」

親「空ってこんな色やっけ(自分の赤色のシャツを指さす)」

子供「違うで、青色やで(青色のコップを指さす)」

親「なるほど、あのコップの色と空の色って同じなんやな~。よう気が付いたな」

題材は違いますが、以前私が生徒と会話をしている時にした流れです。

子供は大人が間違ったことを指摘するのが好きな生き物。

そういう心理を利用しつつ、意外性のある答えや気が付いた点をしっかり褒めるようにします。

継続していくと、子供のアンテナ(注意力)を増えていき、物の概念形成や共通項を見出す力がつきます。

教育現場と家庭、この両方でやっていくと、一層効果が上がると思います。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。