発達障害のある子供が成功体験を積むための実践例

成功体験なくして成長はないと思っているひだち教室長の安藤です。

成功体験は大切。

それは誰もが知っている事ですが、発達障害のある子供は失敗体験の方が多い。

・障害特性

・環境要因

・人的要因

様々な要因が複雑に絡み合い、失敗体験へと繋がります。

今回のお話は、自己肯定感が著しく低くなりすぎた生徒(A君)のお話し。

A君は以下のことを積み重ね過ぎたため、自己肯定感が下がりました。

・失敗体験

・叱られる体験

・人から認められない体験

荒れに荒れた時期。

私はA君のためだけにプランを考え、成功体験へと繋げました。

どういう成功体験を積んでもらったのか、参考になれば幸いです。

成功体験とは?

成功体験と聞くと、特別な事をして成功すれば良いと考えている人は意外と多いようです。

例えば、ラフティングという非日常を体験して、最後まで落ちずに漕ぎきるといった事が挙げられます。

勿論、これはこれで成功体験になります。

しかし、生徒の状態によっては、たいして効果がなかったりします。

当時A君もそういった非日常を体験して喜んではいましたが、効果が大してない感じでした。

では、どのような成功体験が必要なのか?

そのためには、A君を分析するところから始まりました。

子供を分析する

特別支援教育士は様々な要因とケースを考え、推測できるように訓練を受けます。

・障害特性

・生活環境

・学校環境

・人間関係

・価値観

・行動パターン

・思考パターン

・失敗するケース

・成功するケース

・出来る事

・出来ない事

これら膨大な情報を保護者から聞き取る。

そして、私自身がA君と関わる事で知りえた情報も加味して分析。

その結果、A君の失敗体験に繋がっているパターンを見いだせました。

生活場面や生活スキルの部分で失敗体験が多い。

それなら、日常生活内での成功体験が自己肯定感を高めるのに一番有効だと判断。

緊急の宿泊活動を行いました。

余談ですが、今回はたまたま日常生活内での成功体験が有効でした。

他の生徒の場合だと、無茶な体験をする事が有効だったというケースもあります。

緊急宿泊活動

今回の活動はとにかく成功体験にだけ焦点をあてる。

出来る事と出来ていない事のバランスを見極めながら指導しました。

A君は1人で電車に乗って、目的の駅に向かえる力があります。

あえて集合場所を駅に設定して、出来たという感覚を味わってもらう。

次に、出来るか出来ないか微妙なラインの課題をA君に課しました。

大津駅からひだち教室まで、一人で来る。

一見簡単そうですが、A君にとっては少し難しい。

事前(別日)に、私と一緒に駅から教室まで行く練習をしました。

その際、ポイントとなる箇所を教えてスマホにメモをとってもらう。

当日はメモを見ながら教室に来るという手はずです。

スマホにメモをとってもらったのは3つの理由があります。

・字は書けるが、自分でも読めない字を書いてしまう

・得意なスマホを活用してもらって、出来るという手応えを掴む

・精神的負担を減らす

私は変装をしてA君が改札口から出てくるのを待ちました。

メールで着いたという連絡があって、しばらくすると出てきました。

成功してくれと祈りながら様子を見ていると、教室とは逆の方向へ向かいだしました。

ヒヤヒヤしましたが、途中で違う道だと気が付き、引き返してきた時はホッとしました。

駅の中にある地図を見たりして、自分なりに考えていました。

30分経過するが、一向にスマホを見る様子がありませんでした。

これはらちが明かないと判断。

メールで「今どこ?」というメールを送ってスマホを見るよう働きかけました。

すると、そこでスマホにメモをしたことを思い出しました。

メモを見ながら正しい道を歩き出しました。

私はバレないよう後を追います。

A君は自信なさげに辺りを見渡すことが時折します。

でも、大きなミスもなく、無事教室に辿り着きました。

通常は10分のところを50分かかって到着しましたが、時間は関係がありません。

A君の中で大きな成功体験になったという事が肝心です。

実際、私の顔を見た時は満面の笑顔をしていました。

教室に荷物を置き、一休みをしてから次の活動に向けて出発。

再びA君の得意な電車を利用します。

京都駅で私と別れて(実際は別れたフリをして後を追っています)行動。

目指すは平安神宮。

一番危惧していたのは、烏丸御池で乗り換えられるかでしたが、そこはクリア。

順調に進み、東山駅で下りて平安神宮まで後少し!

しかし、違う所を曲がる。

トイレに行きたくなって地下鉄に引き返す。

なかなか進めませんでした。

それでも、A君は何とか平安神宮に到着。

後は参拝をして私の携帯に課題を終えた連絡をするだけ。

ところが、平安神宮の応天門をくぐると、ピタっと動かなくなりました。

何が起きたか分からず、しばらく見守りました。

一向にその場から動く様子がなかったので、私は偶然を装ってA君に近づきました。

動かない理由を尋ねると、「お参りをする所が分からなかった」とのことでした。

参拝者についていけばたどり着くと思うかもしれません。

しかし、A君にはそういうイメージが出来なかったようです。

後で分かったのですが、参拝者がどの人か判別できないのも大きな要因でした。

私は、参拝する所が分からない場合は宮司さんに聞くようにと教えました。

すると今度は、どの人が宮司さんか分からない言い出したので、特徴を教えました。

A君は私からアドバイスを貰いつつ、課題を終えました。

しかし、一人で課題をクリアできなかったため、成功体験とはなりませんでした。

表情を見ても、最初の課題の時と違って微妙な表情をしていました。

意識させて成功体験を積む

平安神宮から教室に戻る頃には、A君の表情は明るくなっていました。

というのも、実はA君の中で大きな成功体験を積んでいました。

普段は背中を曲げた状態で歩くクセがあるA君。

活動中は「背筋をピンと伸ばして歩く」「顔を上げて前を見て歩く」という約束をしていました。

3分ごとに1得点が入るというシステム。

得点が50点以上になれば、私と一緒に好きな遊びをできるというご褒美です。

A君はご褒美による嬉しさは当然あります。

それよりも、A君は3分ごとの私の発言の方が嬉しかったようです。

「背筋伸ばしていたから1点」「顔を上げていたから1点」

努力を認めてくれる(自分を認めてくれる)言葉。

A君はどれほど渇望していたのかが伺えますね。

最終的には50点以上獲得し、成功体験を積む事に成功しました。

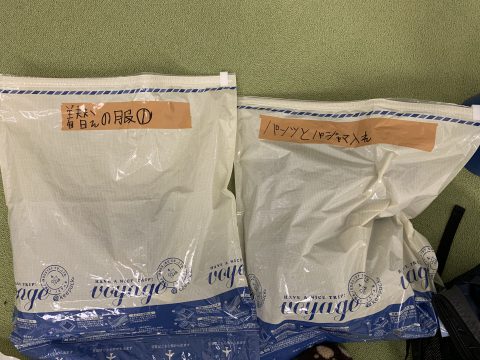

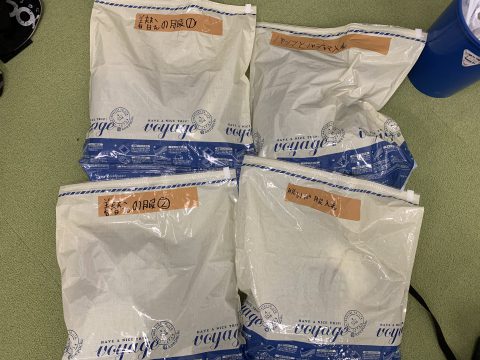

教室では、宿泊活動の際の服の整理方法について指導。

旅行先等で服の整理がまったくできず、ガチャガチャにしてしまいます。

保護者に何度も教えてもらうものの、上手くいかないということで、私が教えることになりました。

区別しやすいよう、ジップロックのような袋を用いて仕分ける方法を伝授。

後はそれをしっかりと活かして、一人で片付けられるかです。

翌朝、見事一人で片付けることに成功。

私:「一人で片付けられてすごい!」

褒められたA君は、とても嬉しそうな表情をみせました。

今回の1日目(2日目の朝含む)の活動では、成功体験3:失敗体験1という割合で終了。

外で活動をすると、失敗体験も成功体験もあります。

最終的に成功体験の方が多くして終えることが大切。

そうすることで、「活動で成功体験がなかった」と思うことはほぼありません。

何が成功体験になるかは、その人によって違います。

それを発見し、機会を作り、成功体験に繋げるのが支援者の役割だと思います。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。