友達を作る方法と実践

友達は心の支えになると思っているひだち教室長の安藤です。

「友達はいる方が良い」「友達はいなくても良い」

相反する言葉をよく聞きます。

私は「いる方が良い」派です。

友達がいる時といない時とで、様子が激変する生徒達を見てきたからです。

でも、「いなくても良い」派を否定するつもりはありません。

ひだち教室では、様々な体験活動をしています。

体験活動は、社会性や価値観の構築といった様々なねらいがあります。

また、生徒同士仲良くなり、友達関係にまで発展させたいとも思っています。

今回は、友達の作り方について書きたいと思います。

Contents

友達をつくるには

発達障害のある子供は様々な理由で友達を作るのが苦手としています。

・社会性が低い

・言い過ぎてしまう

・コミュニケーションが上手くない

・言語能力が低い

要因は人によって様々ですが、上記のことがよく挙げられます。

どうすれば友達を作れるか?

保護者は悩まれると思います。

私は、場所・媒体・機会が重要になってくると考えています。

友達を作る場所

「友達をどこで作ったら良いか?」

こんな質問をされることがありますが、理想は学校です。

日中のほとんどの時間を過ごす場所だからです。

でも、学校以外でも良いです。

友達になりやすい雰囲気とキッカケを与えてくれる場所であること。

そうしなければ、なかなか友達は出来ないでしょう。

学習塾で友達が出来るということもあります。

しかし、発達障害のある子供にはなかなか難しいことです。

発達障害のある子供は勉強でいっぱいいっぱいになっている事が多いから。

友達を作る余裕がないのです。

「学習塾は勉強をしに行く所であって、友達作りをしにいく所ではない」

そのような割り切った考えを持っていることもあります。

これまで私が関わってきた子供達から、学習塾で友達が出来たというのを耳にしたことがありません。

学習塾は勉強という結果を強く求められる習い場。

発達障害のある子供にとって、友達作りの場としてはあまり相応しくないと思います。

スポーツの習い事は、イベントもよく開催されるので、友達作りのキッカケは多い。

ただ、スポーツの種類によっては、その子の特性に合う合わないがはっきり出てくるので、注意が必要。

デイサービスや(当教室のような)変わり種の塾に通うのも良いです。

何故なら、一人一人に合った目標(例:友達をつくる)をたて、実践するからです。

友達を作るのが苦手な人にお勧めの方法

こうすれば絶対友達が作れるという保証はありません。

しかし、生徒達を見ていて、仲良くなりやすい方法というのがあります。

その一例をご紹介したいと思います。

アプリやゲーム

友達を作るための方法として、もっともやりやすいのはスマホ等のアプリやテレビゲーム。

昨今の子供はipadで遊んでいる子供が多い。

テレビゲームにいたっては学年が低ければ低いほどやっている子供が多いです。

ゲームを媒体として、会話を交わすシーンはよく見られます。

実際、宿泊活動で生徒達とテレビゲームをすると、会話を交わす頻度が高くなります。

ただ一つ問題なのは、画面ばかり見て、お互いの顔を見て会話をすることが少ないこと。

それ故、表情から相手の感情を推測するというスキルはつきにくいです。

刺激的な体験は意識が変わる

ひだち教室がもっとも得意としている分野。

刺激的で非日常な体験というのは、共感性を高めます。

また、そのような体験を一緒に経験していることで、話しのネタにもなります。

そうすると会話が弾んでより一層共感性が高まり、お互いを意識し合えます。

意識し合えると、自然と距離感が近くなります。

友達作りにはもってこいです。

ただ、指導者の動き次第で、共感性の高まり具合が変わります。

簡単なようで難しい。

それが体験活動です。

サイクリングは全てにおいて相性が良い

私はサイクリングを強く勧めます。

サイクリングはADHDの人にもASDの人にも相性の良いスポーツです。

目的の場所が明確化されているので、ASDの人のとっては分かりやすく、とっつきやすい。

景色が変わりやすく、ひたすら漕ぐのでADHDの人にとって飽きないというメリットがあります。

必要最小限の会話、必要最小限のサポートで同じ目的の場所にたどり着けます。

だから、平等な達成感を得られます。

同じ事を達成したという思いが生まれるので、共感性も高まり、友達になりやすい。

私が生徒達とサイクリングする時は、色々とアクセントをつけるようにしています。

そうすることで、より一層仲良くなるように仕向けています。

社会人にもよく使われるテーブルゲーム

テーブルゲームはテレビゲームと違い、基本的に対人間のゲームしかありません。

テレビゲームでは培われない能力を楽しみながら高められるのがメリット。

・他者の表情を読み取る

・他者の動きに注意を払う

・一部分だけでなく全体をにアンテナを張る

こういった能力は人と直に会ってでしか高められません。

SST(ソーシャルスキルトレーニング)として、友達作りとしても有効で、私は重宝しています。

ゲームの種類によっては、社会人あるあるがあったり、自己開示を要求されるゲームもあったりします。

子供だけでなく、社会人にもお勧めですね。

仲良くなるために実践したテーブルゲームのご紹介

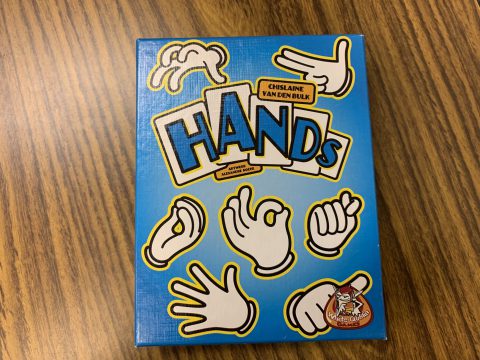

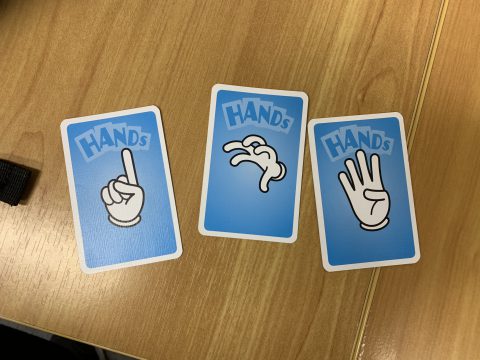

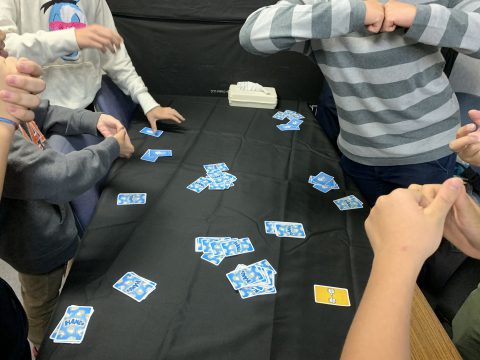

HANDS。

手札に書かれた指の形と同じ指の形(どれか1枚を選ぶ)にする。

そして、同じ指の形をした人を見つけるというゲーム。

細かいルール説明はやめておきますが、このゲームは様々な能力を高めるのに良いです。

・他者の指の形を認識

・自分の形と同じかを比較する力

・周りを見る力

・周りにアピールする力

・指の巧緻性

といった能力を楽しみながら高められます。

また、同じ形の生徒を見つけるととても嬉しいようで、共感性が高まります。

生徒達は最初こそ遠慮がちでしたが、続けていく内に強くアピールできるようになりました。

人見知りが強い生徒はなかなかアピールできませんでした。

しかし、後半になって徐々に身振り手振りでアピールするようになりました。

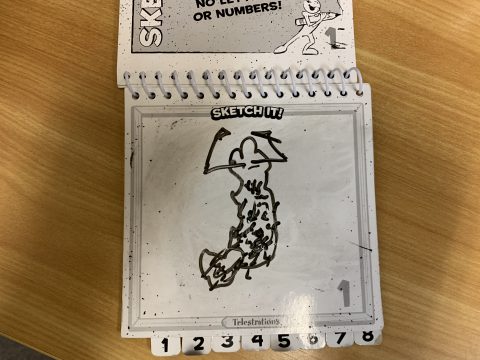

テレストレーション。

絵の当てっこゲームに少しルールを加えた感じのゲームです。

絵が苦手な生徒が多かったので、なかなか正解はしませんでした。

笑いもありましたが、絵が下手という劣等感の部分に触れてしまう。

そのため、あまり笑えていない生徒もいました。

そっとおやすみ。

5歳からできるゲームなので、ルールはいたって簡単です。

同じ色の帽子or同じ形の帽子のカードが揃ったら、気づかれないようそっと机にカードを置きます。

それを見た人達(カードが揃っていなくても良い)も同じように置く。

最後に置いた人が負けというルールです。

カードが揃うのが嬉しいのでしょう。

揃った人は「揃った!」と言わんばかりにバン!っとカードを机の上に置いていました。

それを見て慌ててカードを置く人が続出。

最初に揃えた生徒はその様子を見て、優越感に浸っていました。

数回すると、静かに置くようになりました。

人見知りの生徒は、隣の生徒と話をする様子が見られるようになりました。

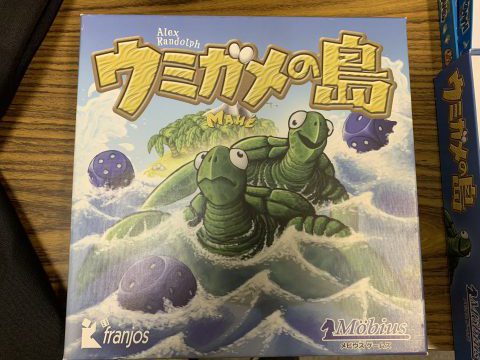

ウミガメの島。

一番生徒達にウケたすごろくゲーム。

勝ち負けにこだわるタイプも、比較的安心して出来る不思議なゲーム。

ルール自体は簡単なのに、エンドレスで楽しめるゲームです。

ゴールしたら終わりではなく、ゴールしたら得点が入るという形式。

何周もする必要があります。

サイコロは3つあるのですが、出た目によっては、一回でゴールまで行けます。

他の生徒が止まっているマスに止まると、他の生徒のコマの上に乗ることができるのが特徴。

他の生徒と一緒に進むことができます。

このルールは生徒達のツボにはまりました。

上の写真のようにコマが6個重なる奇跡的な現象が起きました。

すると、生徒達は「絶対王政や!!」といって全員で爆笑していました。

人見知りの強い生徒は全員と話しをするようになり、一緒になって爆笑していました。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。