ソーシャルスキルトレーニング(SST)はゲームを活用しよう

外でこそ実践的なソーシャルスキルが養われると考えているひだち教室長の安藤です。

みなさん、ソーシャルスキルはご存知ですか?

分かるような、分からないような・・・。

そういう感想を持たれる方が多いのではないでしょうか。

今回は、ソーシャルスキルトレーニング(SST)についてお話したいと思います。

Contents

ソーシャルスキルとは?

ソーシャルスキルは色々な解釈があり、実は確たる定義がされていません。

私は広義に解釈しています。

「他者と良好な関係を築き・維持し、社会に適応するために必要とされる能力」

集団生活を送る上で必ず必要とされる能力。

社会に出た時に必要の度合いが一気に増します。

そんなソーシャルスキルは、家庭や学校といった様々な場面で養われます。

しかし、発達障害のある子供は上手くソーシャルスキルが身に着きずらい。

・障害特性や認知のズレ

・失敗体験の多さ

・友人がいない

・答えを教えてくれる他人が身近にいない

・自己肯定感の低さ

これらの理由が挙げられます。

そこで、ソーシャルスキルトレーニングが考案されました。

ソーシャルスキルトレーニング(SST)

ソーシャルスキルトレーニングは、

人と上手く関わるためのスキルを身に着けたり、社会生活を送るためのスキルを身に着けます。

ソーシャルスキルが身に着くなら、トレーニングの形式にこだわる必要はありません。

ただ一般的な指導の流れとして、

「教示」「モデリング」「リハーサル」「フィードバック」「般化」があります。

この中でも難しいのが「般化」。

学んだことを『いつでも、どんな場所でも、どんな人に対してもできる』ことを指します。

トレーニングの場では出来るようになる。

でも、他の環境下になると途端に出来なくなるという話も少なくはありません。

どうやって「般化」をさせるか、色々な先生に聞いても難しい問題だと言います。

じゃあ、ソーシャルスキルトレーニングをやる意味はあるのか?

そのように思われるかもしれませんが、十分意味があります。

何故なら、「般化」されていると確信できる場面を私は多々見てきているからです。

屋内でできるお勧め教材の紹介

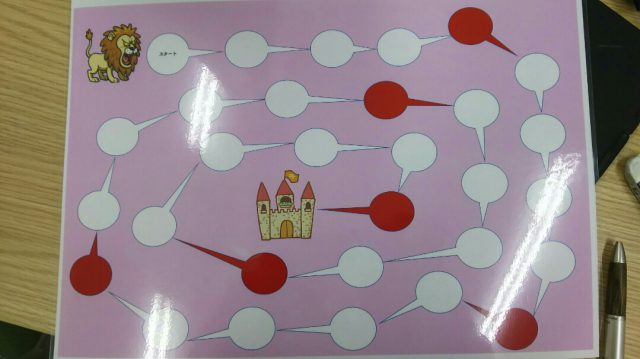

スゴロク。

放課後デイや特別支援学級、療育の場などでよく利用されています。

やり方は千差万別ですが、私は2回に分けて行います。

・1周目は普通のルールで行う

・2周目は子供達自身で話し合ってルールを決めて行う

話し合いの時にもめることがよく起きます。

しかし、それはソーシャルスキルを身に着けるチャンスでもあります。

話し合いが上手くいくよりも、決めたルールを守ることの方が大切な時もあります。

参加メンバーによってねらいを変えるという柔軟な対応が重要です。

テレビゲーム。

対戦ゲームを利用するのもアリ。

負けるのを極端に嫌がる子供もいるので、協力ゲームの方がお勧め。

協力ゲームの中でも特にお勧めなのが、「オーバークック」という料理ゲーム。

これほどコミュニケーション能力とソーシャルスキルが問われるゲームを私は見たことがありません。

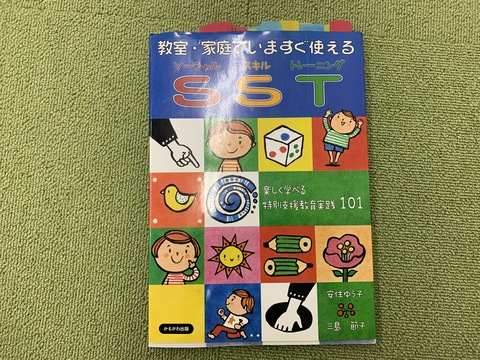

SSTの実践本。

市販されているもので良く使う物として、下記のものがあります。

タイトル:教室・家庭でいますぐ使えるSST

著:安住ゆう子 三島節子

色々なゲームを通して、ソーシャルスキルを学べるのでお勧め。

身体を使ったゲームも多いので、幼児にもとっつきが良いです。

高学年向けのゲームは少ないですが、アイスブレイクとして活用することもできます。

自閉症スペクトラム障害(ASD)児へのSST指導

自閉症スペクトラム障害(ASD)の子供は社会性が低くなりがちで、様々な問題が生じます。

下記は私が実際関わった生徒の状態(一部)です。

・空気が読めず、周りから怒られる。

・自分の気持ちや考えを言えないため、落ち込む。

・皆と遊んでいても自分ルールを突然発動し、遊びを引っ掻き回す結果になる。

・極度に勝ち負けにこだわり、負けると号泣して遊びの場を白けさせる。

・「ハゲ」「デブ」等、見たままの事を悪気なく言い、相手を傷つけてしまう。

・仲間に入るための声のかけ方が分からず、孤立してしまう。

・人に合わせるのが苦手で、協力して何かをするというのが難しい。

・軽く当たる等の何気ないことは謝れるが、肝心な時には謝れず、喧嘩になる。

・何故人が怒っているのか、泣いているのかを理解できず、気づかない内にはぶられる。

・道に迷って困った時にその場にいる他人に聞くことが出来ず、困り果てて動けなくなる。

・他者の考えや気持ちを配慮せず、自分の意見を無理やり押し通し、結果嫌われる。

・話し合いで折り合いをつけられない。

・相手の話をさえぎって、自分の話ばかりする。

・冗談を本気で捉え、激怒する。

以上のような問題は起こらないのが一番ですが、大切なのは起きてしまった後に学ぶ機会を設けることです。

それ以降同じような問題が極力起きないよう、本人と他人が良好な関係を築けるようにするために、ソーシャルスキルトレーニングは必要です。

次からは、実際私が行ったSSTについて触れたいと思います。

幼児~小学生へのソーシャルスキルトレーニング

かくれんぼ。

昔遊びやスゴロクといった昔ながらの遊びは、ソーシャルスキルを身に着けるのにとても有効。

子どもなら必ずするであろうかくれんぼは、隠れる能力が身に着くという単純なものではありません。

実はソーシャルスキルも大きく関わりがあります。

・相手(鬼)の立場になって自分を見る(客観的に自分を見る)。

・相手(鬼)の呼びかけに対して「もういいよ~」「まあだだよ」を言う(相手の話しかけに答える)。

・見つけられても怒らない、泣かない、拗ねない(感情をコントロールする)。

・他の子どもを隠れている場所を相手(鬼)に言わない(ルールを守る)。

・諦めず、最後まで探す(途中で止めたりせず、最後まで遊びを続けられる)

以上のように、かくれんぼでも多くのソーシャルスキルが求められます。

ASDのある子供は、相手の立場になって自分を見ることが苦手としていることが多い。

そのため、隠れたつもりが隠れられていないというケースをよく見かけました。

ソーシャルスキルトレーニングとして指導をする時は、ビデオが必須。

客観的に自分の行動や言動を見ることが出来、モデリングとして他の子供から学べるからです。

映像を見ながら修正点を指摘し、もう一度実践させて成功体験へと繋がるようにします。

中学生~大人へのソーシャルスキルトレーニング

コンセンサスゲーム。

年齢の高い生徒には、ディスカッションをする機会を多く設けています。

ディスカッションを遊び感覚にしたのが、コンセンサスゲーム。

コンセンサスゲームは、ソーシャルスキルトレーニングとしての効果が大いに期待できます。

《テーマ:無人島から脱出するには何がいる?》

・無人島で暮らす・脱出するために必要な物を自分なりにピックアップする(自己理解、選択、自己決断)。

・ピックアップした物に理由をつける(状況と物との関係を考える)。

・理由を付けて選んだ物を発表する(考えを主張する)。

・他人の発表を聞く(人の意見を聞く)。

・全員の発表を聞いた上で、必要な物を10個全員で選ぶ(折り合いをつける)。

・話し合いの末決める(達成感を共有する)

以上のように、より高度なソーシャルスキルを学べ、実践することができます。

この中では「折り合いをつけること」が一番難しい。

自己決断ができない、考えを主張できないといった部分で困り果てる生徒もいました。

生徒達の物の考え方が画一的な場合はヒントを出すようにしています。

それ以外は口を挟まないようにするのがコツ。

あまり指導者が言い過ぎると話し合いの意味がなくなるからです。

実際、私がヒントを言い過ぎた時は何の迷いもなく話し合いが進んでしまいました。

それは、考える機会を奪ってしまったとも言えます。

ソーシャルスキルトレーニングよりも環境を整える方が大切

以前、小学校の教頭先生から、このような連絡がありました。

「ソーシャルスキルトレーニングをして欲しい生徒がいる」

学校内で不適応を起こし、暴れることもあるそうです。

学校では手を焼き、先生方が困っているのは伝わります。

ソーシャルスキルトレーニングをすることで改善を図りたいのも理解できます。

しかし、それは間違った考え。

ソーシャルスキルトレーニングは万能ではない。

子供にだけ変化を求めても効果はありません。

不適応に対しては、

・原因をしっかりと分析する

・その子に合った関わりと環境を整える

環境を整えるだけで、問題行動の8割は改善されると言っても言い過ぎではないです。

ソーシャルスキルトレーニングは、子供が落ち着いた状態でなければ効果は薄い。

なので、環境を整えることを最優先にして欲しいです。

整え方や関わり方が分からない場合は、ひだち教室にご連絡ください。

きっと何かしらのアドバイスが出来ると思います。

コメント

-

2020年 10月 14日

この記事へのコメントはありません。