繰り下がりのある筆算の教え方

算数は生活で活かしてこそ意味があると考えるひだち教室長の安藤です。

ひだち教室では読み書き計算といった基礎的な学習は教えています。

ただ、最近では体験や工作を希望される方が多いため、あまり学習指導はしていません。

このままでは勘が鈍る危険性があります。

そこで今回は、学習指導の勘が鈍らないための記事を書きたいと思います。

繰り下がりのある筆算を指導した時のお話をしたいと思います。

算数指導

私は教科学習を指導する際、K-abcという検査をよく活用しています。

同時処理型なのか継次処理型なのかで、指導方法が全く違うからです。

この二種類を算数に当てはめると、下記のような感じ。

同時処理型:物を使いながら指導すると理解しやすい

継次処理型:指を使ってもらいながら順序立てて指導すると理解しやすい

※大ざっぱに書いているので、ご注意を。

療育手帳A判定の小学生に教えた時の事例

生徒には知的障害があり、一の位や十の位といった概念は理解できませんでした。

しかし、計算する力はありました。

もしかしたら、指導方法によっては解けるようになるのでは?

そこで私は考え、生徒は下記のような強みを活かそうと考えました。

・指を使って計算ができる

・継次処理型っぽい

・パターン化に強い

生徒はK-abcを受けることが出来ませんでした。

同時処理型や継次処理型というのは、普段の生活態度からある程度推測できます。

私は生徒と関わっていて、継次処理型っぽいという印象を受けていました。

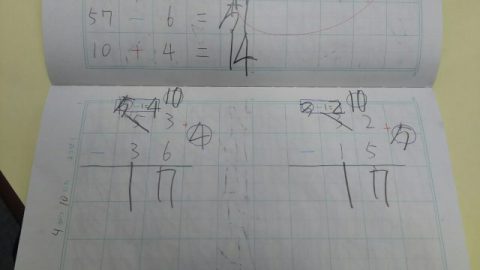

45-9は指を使って正解する

生徒は、46-19といったように二桁と二桁を引くとなると難しい。

指を使うことが出来ないのが、要因の一つ。

しかし、45-9や99-7といった計算は筆算を使わず解けます。

指を使いながら計算している様子がありました。

つまり、一桁で引くなら解けるのです。

パターンを見つける

パターンは一見簡単そうに思えますが、見つけるまでは苦労します。

どういうパターンが理解しやすいのか?

一人一人違うため、生徒の反応を見ながら授業を進めていきました。

指を使って計算できるので、いかにしてその強みを活かせるか。

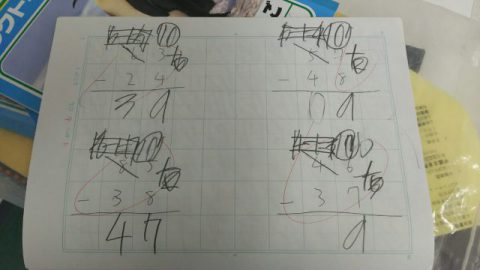

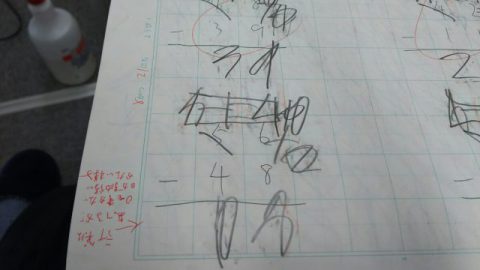

写真のように四角と丸の囲いを予め書き、計算させることにしました。

53の上の四角内には予め-1を書いておき、十の位が5なので5-1と計算することを示します。

次に、丸の中には10を必ず書くように指示をしました。

そして10-6を引かせ、4+3をして答えは7。

4-3をして1と書き、答えは17であると教えました。

このように、最初の問題は私が手本として書いて示します。

同じ問題を手本を見ながら同じように書いてもらいました。

このやり方は効果があったのですが、若干の変更点が後々出てきました。

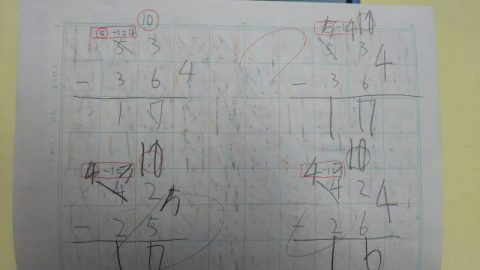

もっと分かりやすく焦点を絞る

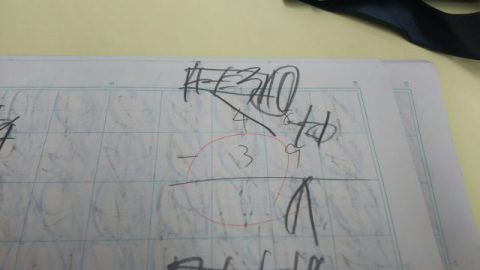

数をこなしていく内に、もっと丸の枠があった方が良いと判断。

写真のように10-8の答えを書く丸枠を書きました。

枠を書いたのは、焦点を絞るためです。

ASDのある人は、シングルフォーカスという特性があります。

シングルフォーカスを大ざっぱに言うと、小さい範囲で物事を認識するというもの。

そういうタイプは、どこを見たら良いかを明示すると、理解が深まります。

さらに、+のマークも書きました。

これは生徒自ら+のマークを書いて欲しいと手振りで要求してきました。

手振りなのは、言葉があまり出ないタイプだから。

そこからです。

サクサクと繰り下がりのある筆算の問題を自ら解けるようになってきたのは。

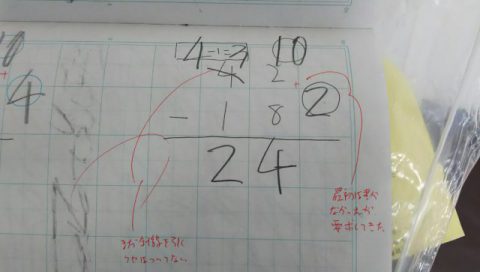

とても調子良く解けるようになったのですが、ここで問題が発生しました。

写真にあるように、十の位が0になる時は何が何でも0を書かないと気が済まない。

こだわりが発動したのです。

このこだわりから脱却するのに時間がかかりました。

下手に否定するとパニックになってしまうので、反応を見ながら傷つきにくい方法を模索しました。

フセンを貼ったら書かないということを発見。

十の位が0になる問題は予め十の位にふせんを貼るようにしました。

そうしていく内にこだわりが薄まっていき、いつしかフセンを貼らなくても平気になるようになりました。

今では、問題なく解く事ができます。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。