日本の鬼の交流博物館【京都府福知山市大江町】

伝説が好きなひだち教室長の安藤です。

ストレス発散の旅、最終日に訪れた鬼の交流博物館。

噂には聞いていましたが、思っていた以上に変わった所でした。

>>>ストレス発散の旅の記事

鬼伝説が残る大江山麓 鬼の交流博物館情報

大江山の麓にある博物館一帯は、山独特の寒さが合わさり、非常に寒かったです。

車から降りた瞬間、あまりの寒さに車に戻ったほど。

それでも進まなければいけないので、身体を抱えながら博物館へと向かいました。

博物館に近づくと、多くの方は博物館ではなく、別のものに目がいくでしょう。

10トンもある巨大な鬼瓦のモニュメントがお出迎えしてくれるのです。

各地の瓦屋で焼いたものを組み合わせ、日本最大の巨大モニュメントにしたそうです。

一見同じように見えますが、産地が違うので、微妙に色が違います。

博物館に通ずる門(?)には、変わったデザインの装飾瓦が使われています。

青海波唐破風という龍と雲と波がデザインされた瓦

現在大分県下でしか確認されず。

主に神社の向拝や寺院の玄関で使用されているそうです。

博物館の周りには、乱雑に壊れた鬼瓦がたくさん置かれていました。

少し気味が悪かったです。

この光景が苦手な人もいるでしょう。

日本と世界の鬼面

博物館内は無断での撮影は禁止されていますが、お願いしたら撮影の許可を頂けました。

館内は鬼一色。

日本だけでなく、世界各地の鬼に関する物が展示されています。

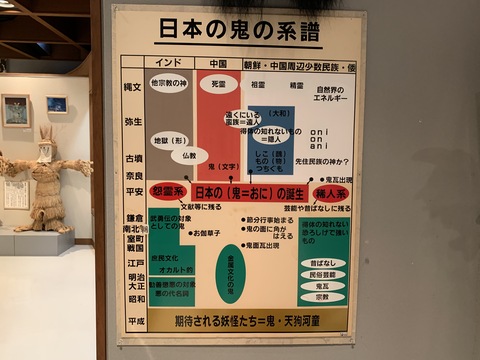

そんな中に、日本の鬼の系譜というものが紹介されていました。

鬼というのが広く認識されるようになったのが奈良~平安時代。

意外で勉強になります。

鬼面がたくさん展示されています。

閻魔大王やナマハゲといった馴染みのものもあります。

ただ、ほとんどは初めて見る面ばかり。

左上にある眉毛の太い面は大分の鬼祭りで使われてる面で、いかつい顔をしてます。

右上にある髭が長い面は、出雲大社のお祭りに登場するパンナイという鬼だそうです。

大江山の鬼はカラフルで恐ろしさが全面的に出ています。

子供がイメージする鬼以上の怖さを感じます。

節分の時にこれらをつけて出てこられると、大泣きの大合唱になりそう。

世界の鬼はさらに上をいっています。

怖い。

そして、不気味さも兼ね備えていますね。

インドネシアのバリ島に伝わるランダとバロンの面。

間違いなく子供は泣きますね。

両端にあるランダは鬼ですが、真ん中のバロンは実は聖獣です。

怖くて不気味ですが、良いやつです。

ネパールの鬼ラケーは町を悪から救う鬼として信仰されています。

ひょうきんな顔は親しみやすい。

記憶にも残りやすいですね。

全国各地の鬼瓦

鬼と言えば、鬼瓦。

全国各地の鬼瓦が展示されています。

どれもいかつい顔をしたものばかりですが、実に個性的な鬼瓦もありました。

個性派鬼瓦を紹介

三面鬼。

一つの瓦に三つの顔がついた珍しい鬼瓦。

迫力に欠けますが、親しみやすさを感じられます。

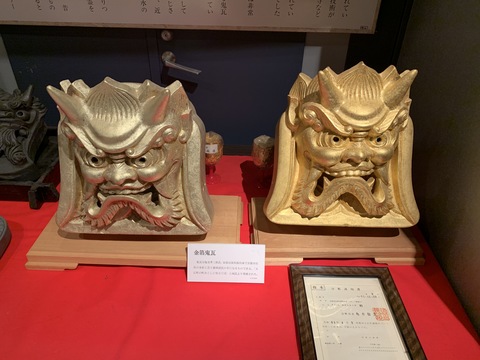

金箔鬼瓦。

実用性の高い瓦として作られたものではありません。

大江町の町おこしのために作られました。

目的が違うので、こういうものもありかなと思います。

王の字鬼瓦。

厳島神社にある鬼瓦で、王の字が特徴。

閻魔大王を模していると思っていましたが、どうも違う。

丸に王の字が何を意味しているのか分からないそうです。

人形の展示

源頼光達。

大江山は鬼伝説が残る地で、最強の鬼酒呑童子が棲んでいたと言われています。

その酒呑童子を討伐するために派遣された、山伏に扮した源頼光や坂田金時達の人形。

酒呑童子の住処までもうすぐという緊張感のあるシーンを再現している。

そんなシーンのはずなのに、人形のクオリティーが緊張感を台無しにしてしまっています。

青鬼と赤鬼。

青鬼と赤鬼は大江山の家グリーンロッジ・童子荘のそばに座っています。

性格の良さそうな鬼達で愛嬌があります。酒は鬼の必須アイテムですね。

バジ鬼。

インパクトが強烈過ぎて、博物館での記憶を全て持っていかれました。

この鬼はインドネシアのバリ島に、日本のお地蔵さんのように道ばたに祀られています。

子供達が病気にならないように、事故に合わないように見守ってくれている守り鬼です。

アクセスと地図

北近畿丹後鉄道:大江駅から車で15分。

博物館だけが目的ならタクシーを利用するのも良いですが、周辺にある鬼関連のスポットを見るには車の方が便利です。

駐車場:有り。

営業時間:9:00~17:00。

休館日:月曜日。※祝日の場合は翌日が休み。

入館料:一般 330円 高校生 220円 小・中学生 160円

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。